L’attentato contro Mussolini compiuto il 31 ottobre 1926, stando alla versione ufficiale, dal quindicenne Anteo Zamboni, ma da molti attribuito a una resa di conti interna al fascio di Bologna, ebbe come conseguenza la promulgazione delle leggi eccezionali, dette “fascistissime”, che comportarono la chiusura di tutti i giornali d’opposizione, la messa fuori legge dei partiti politici, a cominciare dal Psu di Matteotti, e la nascita dello stato totalitario.

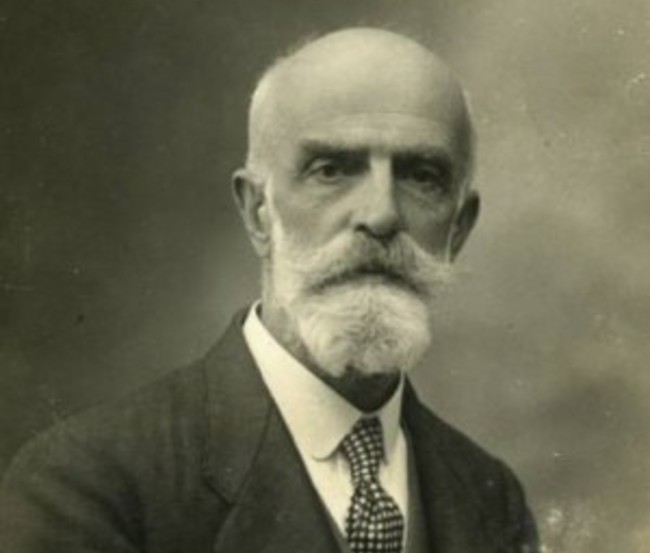

A quel punto accanto alla emigrazione di massa di carattere economico, si aggiunse e si allargò quella di carattere politico verso la Francia. Oltralpe erano già morti Piero Gobetti e Giovanni Amendola, il padre dell’Aventino, due antifascisti di matrice liberale che avevano conosciuto in patria la legge del bastone fascista. Anna Kuliscioff e Camillo Prampolini si spensero invece in Italia rispettivamente nel 1925 e nel 1930. Anche Antonio Gramsci non riuscì a sopravvivere al carcere, morendo nel 1927.

Dopo la clamorosa evasione via mare in Francia di Filippo Turati, organizzata e attuata da Sandro Pertini, Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Italo Oxilia e altri compagni, fu la volta di Salvemini, Treves, Modigliani, Baldini, Buozzi, Fernando De Rosa, Emilio Zannerini, Oddino Morgari e i giovani Nenni e Saragat.

Insieme a molti altri esponenti di diverse tendenze politiche vanno ricordati: l’ex presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, i cattolici Francesco Luigi Ferrari e il direttore del Popolo Giuseppe Donati, i repubblicani Randolfo Pacciani, Fernando Schiavetti, Pietro Montasini e Francesco Volterra, gli anarchici Camillo Berneri, Torquato Gobbi, Felice Vezzani. I comunisti infine non furono inferiori come numero e qualità del personale politico.

Evaso dal confino di Lipari con Lussu e Nitti, Rosselli in Francia fondò il movimento Giustizia e Libertà. La vita in esilio fu per tutti estremamente dura. Spesso quegli uomini si ritrovarono soli, senza denaro, senza la conoscenza della nuova lingua, minacciati d’espulsione e strettamente sorvegliati dalla polizia francese e dagli agenti segreti dell’Ovra.

Quasi tutti furono costretti a svolgere qualsiasi tipo di lavoro pur di sopravvivere e tutti si dimostrarono molto attivi nelle raccolte di offerte da versare in un apposito fondo per aiutare i nuovi arrivati a superare almeno le prime inevitabili difficoltà. La scelta della Francia come meta privilegiata nacque dallo storico spirito d’accoglienza e di tolleranza che animava il paese, dal mito dell’89 e della Comune di Parigi. Nel periodo 1927-1934, rivestirono grande importanza politica due eventi: la nascita, nel 1927, della Concentrazione antifascista e l’unificazione socialista del 1930.

La Concentrazione antifascista nacque a Grénoble nel 1927, comprendendo il PSI di Angelica Balabanoff e Nenni, il Psu di Turati, Treves, la Cgil di Bruno Buozzi, la Lega italiana dei diritti dell’Uomo (Lidu) con Luigi Campolonghi e Alceste De Ambris, rispettivamente fondatore e segretario e, in un secondo tempo, anche Giustizia e Libertà. Solo i comunisti ne rimasero fuori perché sostenitori della teoria del social-fascismo.

L’organo ufficiale della Concentrazione, il settimanale La Libertà ricadde nella responsabilità Claudio Treves e bisogna ammettere che il giornale rappresentò un valido strumento di informazione circa l’attività svolta in esilio dai partiti antifascisti, ma anche un indispensabile strumento di discussione e confronto politico.

Gli obiettivi principali che si diede l’organizzazione furono: assistere gli emigrati politici, creando istituti a loro difesa, mantenere i contatti con L’Italia, rendere consapevole l’opinione pubblica democratica e socialista d’Europa circa la reale natura del fascismo.

Il Congresso dell’unificazione socialista si svolse a Parigi nel 1930, segnando il punto d’arrivo di tutto l’intenso lavoro di chiarificazione politica. L’unica a distinguersi e a tirarsi fuori fu l’ala del Psi capeggiata da Angelica Balabanoff, l’amica di Lenin e di Mussolini, almeno fino al 1914, ancora attardata su posizioni rivoluzionarie, che però nel tempo andarono mitigandosi, fino a portarla nel 1947 ad aderire al Psdi di Saragat. Anche il movimento di “Giustizia e Libertà” si tenne fuori dal processo unitario, giudicandolo ancora troppo legato alla vecchia tradizione socialista e andò accentuando la propria autonomia.

La morte di Turati nel 1932 e quella di Treves l’anno seguente misero in crisi la Concentrazione. Nel 1937 moriranno inoltre i fratelli Rosselli a Bagnoles-de-l’Orne per mano di sicari francesi dell’organizzazione di estrema destra Cagoule, legati al regime fascista.

Lo scioglimento della Concentrazione nel 1934 coincise con la svolta impressa dall’URSS in politica internazionale. L’abbandono della teoria del social-fascismo e la nascita dei fronti popolari, sembrò infatti aprire nuove vie e una più efficace lotta al fascismo e al nazismo nascente. Questo almeno fino al patto Molotov- Ribbentrop del 1939. Ma questa è un’altra storia.

There are no comments

Partecipa anche tu