di Ferruccio Del Bue

Poteva lasciarci la pelle, ma era talmente entusiasta di combattere il fascismo che non si curava neppure fosse la sua. Forse anche grazie all’euforia legata al momento, procedeva sole in faccia, sferzato dall’aria pungente di una brezza che sembrava ancora marzolina e non di fine aprile, avanzando sul lastricato romano nella città deserta, occupando il centro della carreggiata. Scendeva da San Pietro, spalle a Modena, e percorreva la via Emilia che diritta come un fuso sega in due il centro storico.

Esposto al pericolo, era certamente un facile bersaglio in balia del nemico, primi fra tutti i cecchini appostati sui tetti, con il dito incollato al grilletto e l’occhio appiccicato al cannocchiale del mirino incastonato sul dorso dello schioppo. Ma aveva 19 anni, l’età di chi si crede invincibile, pervaso da quel senso d’immortalità che ammanta come una corazza l’età della giovinezza.

La versione dei fatti sopra riportata (precisando che una parte dei protagonisti di allora, ormai rari, ma anche di studiosi di oggi, non sono d’accordo) si svolse nel giorno della liberazione di Reggio Emilia, il pomeriggio del 24 aprile di 78 anni fa, nel 1945, quando le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 17.

E’ certo comunque che il protagonista dell’azione sapesse bene come cogliere e costruire una notizia, era infatti un giornalista. Si può dunque credere davvero che si fosse preparato ad arrivare in città in testa alle formazioni partigiane per ritagliarsi un ruolo di primo piano nel riportare fatti.

Il giovane militante delle Fiamme Verdi si chiamava Giorgio Morelli (nome di battaglia il Solitario), originario di Borzano d’Albinea, amante della musica, in particolare di Chopin, ma anche della letteratura, sia classica sia moderna. Questo 19enne era un tipo sveglio d’intelletto, ma anche un fegato coraggioso, un partigiano, un combattente per la libertà dalle profonde convinzioni cattoliche, forgiate e poi elaborate alla scuola dei salesiani di Montechiarugolo, per di più appassionato di giornalismo e dotato di fine penna, tanto che fu un’anima dei Fogli Tricolore, testata clandestina diffusa col porta a porta in tempo di guerra, e che si distingueva per 2 graffi, uno rosso e uno verde, vicino alla testata.

Un amico di Morelli, Eugenio Corezzola, anch’egli partigiano e giornalista, ebbe a scrivere di quei momenti di liberazione: “Reggio sembrava una città morta, quel pomeriggio del 24 aprile. La via Emilia era deserta. In realtà tutti spiavano dalle fessure delle persiane in spasmodica attesa. A un tratto, però, si vide un giovane solo avanzare da San Pietro, montando una vecchia bicicletta, gridava: siamo liberi! Stanno arrivando! E qualche finestra iniziò così ad aprirsi. Il ragazzo era disarmato e aveva grandi occhi espressivi e un fazzoletto tricolore al collo. Era Giorgio Morelli”.

Un amico di Morelli, Eugenio Corezzola, anch’egli partigiano e giornalista, ebbe a scrivere di quei momenti di liberazione: “Reggio sembrava una città morta, quel pomeriggio del 24 aprile. La via Emilia era deserta. In realtà tutti spiavano dalle fessure delle persiane in spasmodica attesa. A un tratto, però, si vide un giovane solo avanzare da San Pietro, montando una vecchia bicicletta, gridava: siamo liberi! Stanno arrivando! E qualche finestra iniziò così ad aprirsi. Il ragazzo era disarmato e aveva grandi occhi espressivi e un fazzoletto tricolore al collo. Era Giorgio Morelli”.

Andò così che quel ragazzo in pochi attimi assurse per molti reggiani a simbolo vivente di libertà. Tanto che Giannino Degani, il direttore di Reggio Democratica, quotidiano appena rinato dalle ceneri del Solco Fascista, chiamò Giorgio Morelli e gli commissionò la cronaca della sua impresa.

Il giorno seguente, trascorsa una notte di impaginazione febbrile, era il 25 di aprile, terminato il coprifuoco ancora in vigore fino al mese di maggio, dalle 20.30 alle 5, non è difficile immaginare di sentire gli strilloni urlare per le strade del centro storico: ‘Reggio Democratica… Siamo liberi… Reggio è libera… Leggete la cronaca della liberazione sulle pagine di Reggio Democratica…”.

E di quella speciale prima edizione cartacea, debutto per il quotidiano di cronaca cittadina, il Solitario vergò l’articolo di fondo dal titolo “Ed ho pianto!”, un racconto dedicato alla sua avanzata sulla via Emilia che in prima persona così descrisse: “Alle 17 del 24 aprile sono entrato in Reggio, primo patriota della montagna ad annunciare al popolo l’ora della liberazione. Ho visto la gente uscire in massa dalle porte, sbucare di corsa dalle vie, aprire tutte le finestre, gettare mazzi di fiori. Ho udito una marea di voci, di evviva, di grida, di sensazioni indicibili. Ed ho pianto!”.

I primi partigiani entrano a Reggio Emilia il 24 aprile del 1945

Ma non esiste una bacchetta magica capace di cancellare in un colpo la sofferenza inflitta dalla guerra. O per dirla citando Corezzola, accadde che, “passata la bufera, calò la nebbia”.

Così, purtroppo, almeno per un buon numero dei protagonisti dell’epoca, l’euforia della libertà ebbe l’effetto di un’anestesia, cioè lenì per qualche attimo dolori profondi, addormentando i vecchi rancori. La gioia fu insomma una breve suggestione, mentre le contraddizioni in seno ai vincitori, già emerse durante la battaglia, erano pronte a esplodere di nuovo cessata la sbornia della vittoria.

Rese bene l’idea del clima il pensiero del capo dell’Anpi, Didimo Ferrari (Eros), sul Volontario della Libertà del 27 aprile: “Abbiamo ancora le armi, ancora non ci siamo spogliati del nostro abito guerresco”.

Facendo un passo indietro, al tempo di guerra, era la fine del ’44, Giorgio Morelli aveva preso contatto con la Sap che operava nella fascia pedecollinare reggiana (la IV zona), il cui vicecomandante fu il suo amico e compaesano di Borzano, Mario Simonazzi, nome di battaglia Azor, 24 anni, da bimbo alunno elementare della maestra Maria Rossi, madre del Solitario, poi studente all’oratorio San Rocco di Reggio (sede del seminario), dopo impiegato alle Officine Reggiane, dove lavorò nel ramo aeronautico. Come Morelli era militante nell’Azione cattolica.

Il partigiano Azor, il cui raggio d’azione andava da Montericco a Borzano, e poi via-via si estese ad Albinea, Regnano, Fogliano, Tabiano, Viano, Puianello e Rivalta, divenne prima un punto di riferimento per i combattenti della sua squadra, poi però fu isolato, fino al punto di essere accusato di viltà, addirittura di filo-fascismo. Fu così che il 22 marzo del ’45 Simonazzi sparì, o meglio, come si seppe in seguito, venne ammazzato con un revolver calibro 7,65 stretto nel pugno di una mano ignota.

Il suo corpo, nascosto in malo modo sotto la sterpaglia, “dalla quale spuntava un piede umano”, con il cranio assai nudo e fracassato, bucato sulla nuca, nell’ingiuntura, da un proiettile, fu scoperto all’imbrunire del 3 di agosto da una donna che si era recata a far legna nel bosco, in località Lupo, comune di Vezzano sul Crostolo.

A sinistra il vicecomandante partigiano Mario Simonazzi (Azor). A destra la stele che lo ricorda davanti alle scuole elementari di Albinea, dove è stata portata quando quelle di Montericco (dove originariamente era posta) sono state vendute a un privato. Sul monumento vi è scritto: “Assassinato nel marzo del 1945. Gli amici”

Il quotidiano Reggio Democratica, il 5 agosto del 1945, pubblicò la notizia dei funerali del vicecomandante partigiano: “Dopo tre mesi di ricerca, gli amici hanno ritrovato il cadavere del loro comandante in una fossa. Lì era stato gettato una notte dai suoi assassini rimasti sconosciuti. I funerali hanno assunto l’aspetto di una imponente dimostrazione di popolo. Mentre i compagni di lotta hanno chiesto che siano scoperti gli autori del delitto e che sia fatta giustizia dell’ignobile crimine che viene a deturpare la nobiltà della lotta partigiana”.

Giorgio Morelli era rimasto profondamente scosso dall’uccisione del comandante Azor, suo amico personale. Turbato da quel fatto sanguinoso, si prefisse nell’immediato dopoguerra di continuare a combattere le sopraffazioni, e in particolare di fare luce sul delitto del vicecomandante partigiano della IV zona, Mario Simonazzi. Dalle pagine de La Nuova Penna, settimanale che fondò con Eugenio Corezzola (Luciano Bellis), si tuffò a capofitto in un’inchiesta a più puntate e dal titolo: “Chi ha ucciso Azor?”.

Un’indagine martellante sulla fine del combattente per la libertà, che poi si estese ad altri omicidi, la cui trama si dipanava attorno alla violenza sommaria e a una sorta di fanatismo politico che permeava una parte dei vincitori. Il resoconto giornalistico ebbe inizio nel novembre del 1945, a pochi mesi dal funerale del partigiano ammazzato.

Nella prima puntata Morelli si occupò del ritrovamento del cadavere di Azor, una scena già descritta qui sopra. E aggiunse: “I nemici di Azor avevano sparso delle voci. Volevano mascherare il delitto con un’ombra di falsa giustizia. Così per loro Azor divenne un ladro, un traditore, una spia, un inetto. Ma nessuno ci credette. Tremila persone hanno seguito la bara al cimitero di Montericco. Partecipò tutta la gente di Albinea e Borzano, e di altri paesi ancora. Vicino al feretro, solo bandiere tricolore. Gli assassini hanno visto tutto. Hanno tremato. Ma perché l’hanno ucciso?”.

Nella terza parte dell’inchiesta, invece, data alle stampe il 31 gennaio 1946, il Solitario si addentrò nei meandri più reconditi di quel crimine, raccontando che Azor fu visto, “con le mani legate dietro la schiena, con il fil di ferro, su per la strada che da Viano conduce a Baiso”. E che nessuno a quel punto si occupò più della sua scomparsa, “soprattutto quando questa assunse il colore di un triste delitto”. Ma secondo la ricostruzione del Solitario qualcuno non parlava, ma sapeva. Ecco perché, senza giri di parole, scrisse, rivolgendosi ad alcuni ex combattenti incontrati ad Albinea il giorno del funerale di Simonazzi nel camposanto di Montericco: “Ribin, Sirio, Tommaso, cosa possono rispondere di fronte alla nostra richiesta se hanno mantenuto la parola data davanti alla bara dell’ucciso?”. Se il movente del delitto, concluse Morelli, fosse “stato di carattere privato o personale, a quest’ora conosceremmo i volti degli assassini. Ma c’è una certezza sola in questo perturbante mistero, gli armati di quella oscura e sanguinosa notte d’aprile erano sicari politici”.

Difficile mettere in dubbio che tra l’inchiesta e l’agguato di cui fu vittima in quegli stessi giorni Giorgio Morelli non vi fosse una stretta relazione. Il 27 gennaio del 1946, erano circa le 20.30, il Solitario, che si trovava a cenare con alcuni parenti a Borzano, uscì sulla strada buia per rincasare. Fatti pochi passi due individui in bicicletta lo superarono, fino a quando, giunto a un crocicchio, Morelli si vide puntare in faccia il faro di una lampadina tascabile a circa 2 metri di distanza. Fu in quel momento che una voce mormorò: “E’ lui”. E nello stesso istante partì il fuoco: sei colpi di pistola furono scaricati. La vittima dell’imboscata, accovacciata al suolo, fece in tempo a scorgere due ombre saltare in sella e spingere a tutta forza sui pedali. Ma solo quando si rialzò il Solitario si accorse di essere rimasto ferito. Un proiettile lo aveva centrato alla spalla e altri due di striscio al braccio e al fianco sinistro.

Scrisse poco tempo dopo Eugenio Corezzola ricostruendo l’attentato: “Ovvia l’intenzione di colpirlo al cuore” (Aggiungiamo qui che in anni più recenti, dopo molte e insistite sollecitazioni, il Comune di Albinea ha intitolato a Giorgio Morelli la strada dell’imboscata).

Nonostante il piombo, Morelli non si intimidì e continuò per la sua strada, non rinunciando a rivelare le sue verità su alcuni episodi accaduti tra la guerra e il dopo attraverso La Nuova Penna. Era solito, in quei giorni, mostrarsi per le strade di Reggio sfoggiando il soprabito bucato dalle pallottole, mentre proseguiva le sue inchieste.

Il fuoco dell’intemperanza, tuttavia, era ben acceso e ardeva, c’era chi operava facendo di tutto per chiudere il settimanale sul quale scriveva Morelli, foglio che aveva destato malumori in molti detrattori, tra i quali si poteva annoverare il nome di Didimo Ferrari, il capo provinciale dell’Anpi, che ebbe a scrivere, e non solo per una volta: “Anche la nostra provincia ha concesso ai nemici del popolo di pubblicare un proprio organo. Questo è La Nuova Penna, il giornale nel quale la reazione e i neofascisti trovano la possibilità di sputare tutta la loro bile contro il Cln e i combattenti per la libertà. Oggi per essere fascista non occorre la tessera del Pfr. Il popolo sa che vi sono ancora molti fascisti, troppi. E non si meraviglia che La Nuova Penna sia letta e sostenuta”.

In quel clima non stupì più di tanto il fatto che La Nuova Penna fu costretta a cambiare ben 11 tipografie: una subì atti di sabotaggio, mentre altre ancora furono oggetto di minacce. Tre edizioni del giornale vennero distrutte, una bruciata. Ma alla fine La Nuova Penna trovò asilo e nuovo inchiostro presso i padri benedettini di Parma.

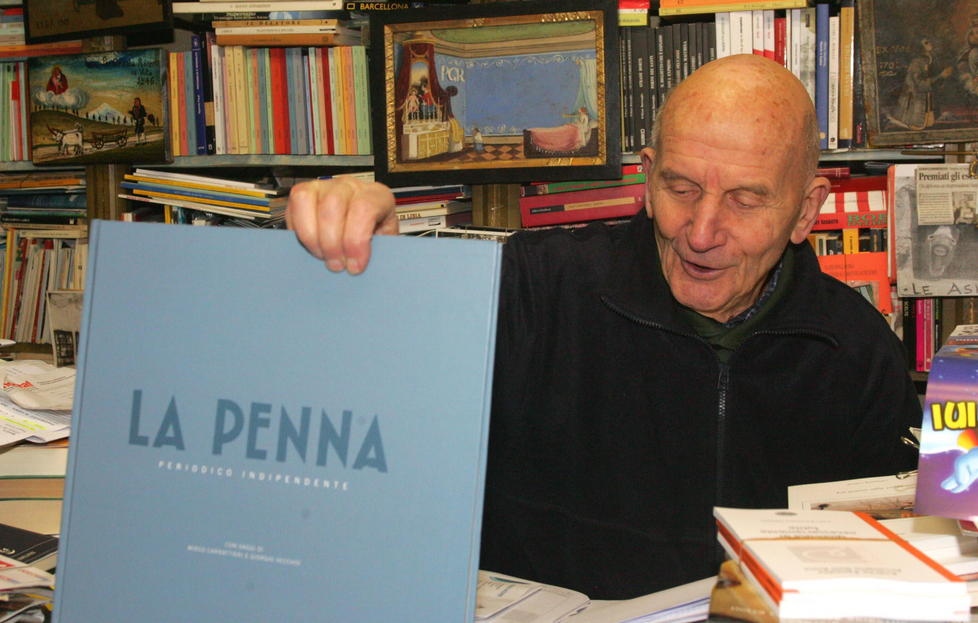

L’indimenticato libraio Nino Nasi della storica Libreria del Teatro di via Crispi era un lettore de La Penna, dal dopoguerra La Nuova Penna, periodico fondato da Giorgio Morelli ed Eugenio Corezzola

E così in data 23 marzo 1946 poté uscire un altro articolo dal titolo: “Un cadavere ignudo in riva al Tresinaro”. Parlava di un giovane di Villa Canali, Anselmo Menozzi, conosciuto come Paolo, 25 anni, che aveva manifestato il desiderio di unirsi alla resistenza e venne accettato nella 76esima Sap, era un compagno d’armi fidato di Azor. Scortato da 2 partigiani, scrive Morelli, “si chiamavano Iuventus e Spinta”, l’aspirante combattente partì in direzione di Vezzano sul Crostolo per ricongiungersi presso il comando della squadra di Mario Simonazzi, in località Lupo, dove però non giunse mai. E infatti di Paolo, dal 25 di febbraio, non si seppe più nulla per mesi, fino al 24 di agosto, quando il corpo del giovane venne ritrovato a San Pietro di Viano, lungo l’argine del Tresinaro.

Al termine della sua indagine, compiuta bussando alle porte, come quella della villa di tale ragionier Curti di Viano, che ebbe in casa il Menozzi, e dove a Morelli venne raccontato che poco dopo che il giovane ripartì, si sentì provenire da sotto il colle, proprio là dove si snoda il letto del fiume, una sonora sventagliata di raffica di raganella, il Solitario chiosò: “Gli stessi che sapevano della fine del Menozzi, erano pure a conoscenza della morte di Azor”.

Dunque, ricapitolando: prima fu ucciso Anselmo Menozzi (Paolo), nel mese di febbraio, stessa sorte toccò a Mario Simonazzi (Azor), scomparso a marzo. Mentre il 21 di aprile del 1945 la vita di un altro partigiano amico e fedele di Azor fu ingoiata dal buio. Si chiamava Piero Cipriani (Aldo), di lui si persero per sempre le tracce. E il suo corpo non fu più ritrovato.

Nel 1946, dopo più di una denuncia, fu imbastito un processo sull’omicidio del vicecomandante della 76esima Sap, Mario Simonazzi. Per il delitto dapprincipio furono sospettati 3 partigiani comunisti, due dei quali nel 1951 vennero condannati dal processo di primo grado a 15 anni. Poi, uno di questi, nel 1954, venne prosciolto per insufficienza di prove. Mentre l’altro, ritenuto colpevole dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna e giudicato in contumacia, ritornò dalla Cecoslovacchia nel 1957 e si spense 10 anni più tardi a Vezzano sul Crostolo.

In seguito alle sue ricerche culminate in articolate inchieste giornalistiche, pur nel corso di una breve vita, Morelli ebbe ancora il modo, il 31 marzo del 1946, di leggere della sua espulsione dall’Anpi, comunicata alla cittadinanza dal giornale dei partigiani Il Volontario della Libertà, con la seguente motivazione: “Indegno di appartenere all’Associazione”. Con il Solitario venne cacciato anche l’amico e collega Eugenio Corezzola (Luciano Bellis): “Entrambi classe 1926 (20 anni) e nella direzione del giornale La Nuova Penna, che la stragrande maggioranza dei partigiani considera organo antidemocratico al servizio della reazione”.

Al centro il partigiano comunista Didimo Ferrari, Eros il suo nome da combattente partigiano, Duri quello di commissario politico delle brigate Garibaldi. Nel dopoguerra fu il capo provinciale dell’Anpi e per un certo periodo il direttore de Il Volontario della Libertà, periodico dei combattenti

Da quel provvedimento che ritenne un’ingiustizia perpetrata ai suoi danni, il giovane giornalista si difese e contrattaccò con la sua arma più affilata, la penna. In un articolo dal titolo “Eros per chi suonerà la campana?”, puntò il dito contro chi l’aveva cacciato, Didimo Ferrari, uno dei capi comunisti della resistenza reggiana, presidente dell’Anpi provinciale (ex direttore del Volontario della Libertà), in seguito costretto a riparare nella solita (solita nel senso di ricorrente) Cecoslovacchia, poiché condannato ad Ancona (1951) nel processo sull’omicidio del direttore delle Officine Reggiane, Arnaldo Vischi. E in quella replica a Eros (nome partigiano di Didimo Ferrari), Morelli scrisse: “Dopo essere stati cacciati dall’Associazione partigiani, con una lealtà di cui tu certo Eros non potrai riconoscere il valore, parliamoci da uomo a uomo. La nostra espulsione dall’Anpi, da te ideata e comandata, è per noi un profondo motivo di onore. Quell’inchiesta sui delitti, che se tu fossi un uomo d’onore, un uomo puro, avresti per primo dovuto esigere e portare a termine, è la vera causa della nostra cacciata dall’organizzazione. Noi ti abbiamo solo chiesto che tra i patrioti veri della resistenza più non avessero a rimanere i delinquenti comuni, e cioè gli uomini dalle mani sporche di sangue innocente”.

La sfilata del 3 maggio dei liberatori si snoda tra piazza della Vittorie e piazza Cavour

Il tempo non fu galantuomo con il Solitario, e non gli fece sconti. C’è chi dice fosse già afflitto da tubercolosi, di certo le ferite provocate dal piombo dell’agguato di gennaio, evidentemente mai guarite, non gli fecero bene. Anzi, gli provocarono un danno polmonare. Fu così necessario il ricovero in un sanatorio dal quale per l’aggravarsi della malattia non uscì più.

Giunto al crepuscolo del transito terrestre, annotò quest’ultimo pensiero sulle pagine del suo diario: “Non mi spaventa la morte. Mi è amica, poiché da tempo l’ho sentita vicina. Nell’istante prima del mio tramonto, mi prenderebbe una sola nostalgia: quella di aver poco donato. Oggi la mia ultima confessione sarebbe questa: l’odio non è mai stato ospite nella mia casa. Ho creduto in Dio, perché la sua fede è stata la sola e unica forza che mi ha sorretto”.

Forse perché non ancora rappacificato con la gente della sua terra, alle colline di Borzano di Albinea, per sua volontà, Giorgio Morelli preferì essere sepolto in un piccolo cimitero arrampicato tra le montagne di Arco di Trento, comune nel quale, l’ex simbolo della libertà reggiana, da Reggio ormai dimenticato, si spense il 9 agosto del 1947.

Aveva appena 21 anni.

E Solitario morì.

Ultimi commenti

buffon sei il numero uno del pianeta terra

Anche l' Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia .

Amara e splendida analisi che dovrebbe arrivare alle alte sfere!